近鉄四日市駅の南西二百メートルほどのところに鵜の森公園がありますが、ここに戦国時代の文明二年(一四七〇)当地を治める田原忠秀によって築かれた浜田城がありました。

田原氏は上野国(現在の群馬県)赤堀庄の出身で、応永年間(一三九四~一四二八)忠秀の父景信の代に伊勢国に移り住み、四日市の赤堀に城を構え浜田氏と名乗ったと伝わります。田原という名は、近江三上山の百足退治で有名な藤原秀郷(俵藤太)を祖先に持つことに由来しているようです。景信は三人の息子を近隣に配し地盤を固めていったのですが、浜田城を築いた忠秀は景信の三男と言われています。

浜田城築城当時、東海道は城の西側を通っていましたが、忠秀はこれを海に近い東に移すことで交通の便を図りました。また東西に大道を通し市街を構成、市場を開いて町の発展の基礎を築きました。市場は十六世紀半ばには毎月四日、十四日、二十四日に定期的に開かれるようになり、そこから四日市という地名が生まれました。

浜田家(田原家)は忠秀から藤綱、元綱と続き、天正三年(一五七五)織田信長の伊勢侵攻による戦に破れ、浜田城も落城しましたが、落城寸前に元綱は息子重綱を逃しました。その後重綱は皮肉にも織田信雄に仕えることになるも、天正十二年(一五八四)秀吉と信雄の戦で討ち死にし、浜田家(田原家)は滅びました。

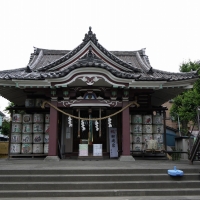

浜田家(田原家)滅亡後、旧臣たちが城址に祠を建て、浜田家(田原家)の遠祖・藤原秀郷と、浜田城主田原忠秀以下四代の霊をお祀りしたのが冒頭の写真にある鵜森神社の始まりです。

鵜森という名は、かつてこの辺りに海鵜が多く生息していたことにちなむようです。

神社には平安時代末期の作の十六間四方白星兜鉢が伝わっています。これは藤原秀郷が三上山の百足を退治した際、褒美として龍神から贈られたと伝わるもので、大正時代まで雨乞いに使われていたそうです。 毎年十月の第二日曜日だけ公開されます。

旧東海道を歩いているとき、煙突と煙にばかり目が行き、宿場の表示すらない現状にため息が漏れましたが、浜田城址と鵜森神社に足を延ばしたことで四日市の歴史の一端を垣間見ることができ、救われた思いがしました。