三輪山を然も隠すか雲だにも 心あらなも隠さふべしや 額田王 『万葉集』

額田王のこの歌を引用するように、紀貫之も春霞に隠れて見えない三輪山を歌っています。

みわ山をしかも隠すか春霞 人にしられぬ花やさくらむ 紀貫之 『古今和歌集』

三輪山は古くから神宿る山とされ、信仰の対象になっています。実際に春霞で見えないこともあったでしょうが、とくに紀貫之の歌には神山への畏敬の思いとそれを見ることへのためらいも感じられます。今回取り上げる聖林寺はそんな三輪山の南六キロほどのところにあり、そこにお祀りされている国宝の十一面観音像は三輪山と深い縁で結ばれています。

まだ寒さの残る三月の初め、談山神社から明日香まで歩いてみませんかと友人に声を掛けてもらったおかげで、二十二年ぶりに聖林寺再訪が叶いました。その誘いがなかったら冬眠状態から抜け出せず、体を縮こまらせたままだったかもしれません。早春の桜井は冷たい空気に包まれていましたが、陽ざしに温もりが感じられ、小高い場所にある聖林寺の門前に立つと、やや霞んだ空の向こうに芽吹きを始めたばかりの三輪山のなだらかな稜線を望むことができました。

初めて聖林寺を訪ねたのは、だいぶ前のことです。だいぶ前というのがいつだったのか思い出せず、撮りためた写真のファイルを辿っていくと、「二〇〇三年奈良」のファイルに聖林寺で写した二枚を見つけました。おそらく夏休みを利用しての旅で、車を借りて奈良の各地を巡った中で聖林寺にも立ち寄ったようです。そのファイルには室生寺、大野磨崖仏、長谷寺、橘寺、岡寺、石舞台古墳、飛鳥寺、酒船石、甘樫丘、曽爾村の奥香落、洞川温泉、法華寺、柳生街道といったところの写真が並んでいて、一つ一つ見ていると少しずつ記憶が甦ってきますが、当時は途中の景色を残すということをしていませんでしたし、そもそもファイルに並んだ写真が時系列に沿っていないようで、旅の行程がはっきりせず、聖林寺にどこからどう行ったのか、その後どこに行ったのか、すべて忘却の彼方に霞んでしまっています。それでも拝観した十一面観音像のお姿だけはよく覚えています。

ファイルに残されている聖林寺の写真はわずか二枚。一枚は本堂、もう一枚は十一面観音像がお祀りされているお堂を外から写したもので、後者は当時も違反行為だったかもしれませんが、当時のお堂の様子がわかるので今となっては貴重なものに思えます。ガラスが埋め込まれた木製の格子扉が開け放された堂内、観音様の手前には供物やお花が供えられ、奥の壁面には金の透かし彫りの華鬘が掛かっています。像の足下に外の景色が反射して写りこんでいるので、前面にはガラスかアクリルの仕切りがあったようですが、お堂が小さいこともあり観音像との距離も近く感じられます。扉が開け放されている開放感からか、観音様は周囲の風景に溶け込んでいる印象で、桜井の山裾を通り抜ける風がこの観音様の足下をかすめることもあったような気がします。

二十二年前、お堂がどこにあったのかも思い出せませんでしたが、お寺の方に伺うと現在と変わらずで、本堂の向かって左から急な外階段を上がった場所でした。また堂内の様子からして素朴な木造のお堂にお祀りされていたような気がしていましたが、お寺で購入した『天平の美仏』を見ると、昭和三十四年に造られたコンクリート製でした。

下の写真には写っていませんが、階段を上がった先にお堂があります。二〇二一年から二二年にかけて、東京と奈良の国立博物館で聖林寺十一面観音展が開催され、観音様がしばしお寺から離れることになったので、そのタイミングに合わせて耐震機能を備えた新しいお堂に生まれ変わり、現在観音像は空調や照明にも配慮された最上級の環境でお祀りされています。

このように大切にお祀りされている聖林寺の十一面観音像は、もともと三輪山の麓に鎮座する大神神社の神宮寺だった大御輪寺の御本尊だったものです。明治の神仏分離の際、三輪山の麓から当寺に遷され、以来聖林寺の十一面観音像ということで広く知られるようになりました。

そのお姿があまりにすばらしいのでつい十一面さんのことに話が終始しがちですが、美しさの根源を探りそこに少しでも近づくために、歴史を振り返ってみます。

聖林寺は奈良時代の和銅五年(七一二)、藤原鎌足の息子定慧が父の菩提を弔うために創建したのが始まりと伝わります。聖林寺の南三キロほどのところに談山神社があります。現在は神社ですが、創建時は多武峰妙楽寺というお寺で、聖林寺はその支院でした。創建後のことは不明な点が多いのですが、平安末期に興福寺と妙楽寺が争った際聖林寺も戦火を被り焼失、鎌倉時代の初めに大神神社の神宮寺の一つだった平等寺の慶円によって再興されたようです。さらに江戸時代には、性亮玄心によって平等寺遍照院の建物を移築し再興されたとのことで、霊園山遍照院と称しましたが、江戸中期に聖林寺と改称しています。ちなみに平等寺が真言宗だったことから、聖林寺も真言宗になっています。その頃文春諦玄が諸国を行脚して浄財を集め、安産子授けを祈念して地蔵菩薩の石像を造ります。一枚岩の御影石による大きな石仏で、これが聖林寺の御本尊として本堂にお祀りされています。

下が本堂。地蔵菩薩に合わせ再建されたものとのことです。

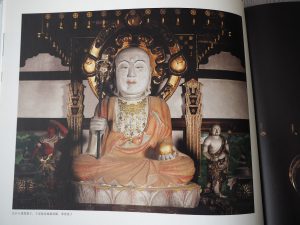

堂内撮影禁止のため、お寺で購入した図録の写真を掲載しますが、これほど存在感のある地蔵菩薩であるにもかかわらず、この像の記憶が抜け落ちていました。初めて拝観するような気持ちでお詣りさせていただきながら脳の劣化に愕然としつつ、十一面観音像の印象があまりにも強く、それ以外の記憶がすべて飛んでしまったのかもしれないと、慰め半分思わなくもありません。

明治に十一面観音像が遷されると、十一面観音のお寺という印象が強くなりますが、このように元は談山神社と関係の深いお寺でした。

地蔵菩薩像にお参り後、外階段を上がり新しいお堂へ。扉を開けると、国宝仏を守り展示するための最上の空間が現れます。観音様はドーム状の天井を持つ祈りの空間と呼ばれる奥まった場所で、免震装置付きのガラスケースに入れられ、ほどよい間接照明に照らされています。拝観者は手前の薄暗い空間に座り、少し離れた位置から明るく照らされた仏壇に手を合わせるように拝観することもできますし、祈りの空間に入り間近に拝観することもできます。もちろん三百六十五度すべての角度から拝観が可能です。二十二年前観音像との距離が近いと感じましたが、物理的な距離ということでは今の方がずっと近く、頭の先から足の先まで、心ゆくまで拝観できます。距離を取ったり近づいたりと時間をかけてゆっくり拝観することができますし、照明も程よく細部までよく見えます。

上は東京と奈良の国立博物館で開催された展覧会図録の写真ですが、伏せ目がちの森厳な表情、たっぷりとしていながら引き締まった体躯、流れる衣文などが完璧に調和し、神が降臨したかのような高貴で神聖な雰囲気を纏っているのがおわかりいただけるかと思います。二十二年ぶりに実際その前に立つと、美しさに打たれながらも畏敬の念がわき上がってきます。あまりつぶさに拝観してはいけないのではないかという気持ちになり、距離を取って薄暗い場所から遠目に拝観しましたが、十一面観音像を前に畏れ多い感情を抱いたのはあまりないことです。新しいお堂は美術館さながらの展示空間になっていますが、拝観、祈りといった気持ちを大切にしたい時は、一歩退いて薄暗い場所から手を合わせればよいのですから、実によく考えられたお堂です。本音を言えば、昔のように桜井の風に吹かれるような開放感があるとよかったと思いますが、最高傑作のこの観音像を劣化させず後世長く伝えていくためには仕方ありません。それにしてもこの十一面観音は優しさと厳しさを合わせ持つ神のようです。

ところでこの観音像が本来お祀りされていた大御輪寺もまた神仏分離で廃絶されます。現在は大神神社の摂社・大直禰子神社(若宮社)として同じ場所に存続していますので、聖林寺の十一面観音像と三輪山の関係を探るべく、しばしそちらに移動します。

大直禰子神社は、大神神社二ノ鳥居前を左(北)に行った突き当たりにあります。大神神社にお詣りに行った後、その前を通る割には素通りしてしまいがちな神社かもしれませんが、現在社殿として使われている建物は奈良時代後期に建てられた大御輪寺時代の本堂だったもので、国の重要文化財に指定されています。ここに聖林寺の十一面観音像が秘仏としてお祀りされていました。

奈良時代になると神仏習合が進み各地の神社に仏教儀式を行う神宮寺が造られるようになります。大神神社もその例に漏れず、大御輪寺以外にも平等寺など神宮寺がいくつかありました。大御輪寺は元は大神寺と言いましたが、これについて『今昔物語』に三輪の郷にあった高市中納言の屋敷を三輪寺に改めたという話が出ており、この三輪寺が大神寺のことと考えられています。大御輪寺に改められたのは鎌倉時代に叡尊が再興したときのことで、それ以後大御輪寺は西大寺の末寺として営まれます。

大御輪寺(大神寺)には大神神社の御祭神大物主神の子孫である大直禰子命もお祀りされていました。現在鳥居の扁額に若宮とあるのは、大直禰子命のことです。大直禰子命については、次のような話が記紀に記されています。第十代崇神天皇の時代に疫病が流行った際、子孫の大直禰子(大田田根子)を探すようにとの神託があり、茅渟県陶邑(現大阪府堺市)で見つけ神主にしたところ、たちまち疫病がおさまり平和が訪れた、というものです。

一説によると、十一面観音像の願主は天武天皇の第四皇子長親王の子にあたる文屋浄三(智努王)です。浄三は『延暦僧録』によると大神寺で六門陀羅尼経を講じたことがあり、この寺と繋がりがありました。十一面観音像は二メートルを超えますし木心乾漆造りの技法からいっても東大寺系の官営工房で造られた可能性があるようで、制作時期は奈良時代後半から平安時代の初め頃と考えられるそうです。(木心乾漆造:木によって大まかに造形した木心に麻布を漆で貼り付け、その上に木屑を漆に混ぜてペースト状にした木屎漆を塗って成形した技法)

十一面観音というのはその名の通り十一の面を持ち、あらゆる方向を見渡しすべての人々を救済してくださる仏様で、現世利益はもちろんのこと後世利益も叶えてくださることから広く信仰されました。東大寺二月堂のお水取りは、十一面観音に懺悔し除災招福を願う十一面悔過の国家的な儀式ですが、大神寺(大御輪寺)でも三輪山の神さまを仏法に帰依させ、疫病などの災いを除いていただくために十一面観音像をお祀りしたことが考えられます。一緒にお祀りされていた大直禰子命も疫病をしずめ国に平和をもたらしたと伝わるお方ですから、十一面観音の持つご利益に重なります。聖林寺で十一面観音像を拝観し感じた神々しさとは、この像を造る際に込められた三輪山の神(あるいはその子孫大直禰子)への祈りによるものだったのかもしれません。

大禰子神社鳥居脇に杉の古木があります。おだまき杉と呼ばれるご神木で、雨や直射日光から守るように大切に残されています。おだまき(苧環)は糸巻きのこと。『古事記』にある大物主神と活玉依姫の神婚譚において、姫のもとに通った若者の正体を探るべく若者の衣に糸を付け辿ったところ、この杉の下に通じていたという伝説からそう呼ばれるそうです。それはそれとして、かなりの樹齢と思われるこの杉は、少なくともここに十一面観音像がお祀りされていた時代も、ここから聖林寺に遷される時のことも知っている存在です。手を合わせ神社を後にしました。

三輪山の神様の元でお祀りされていた十一面観音像が、明治に入り聖林寺に遷されたときのことにも触れないわけにはいきません。各地で神社やお寺をお詣りしていると、千年以上の長い歳月神と仏を共にお祀りしてきた日本の信仰形態を破壊した神仏分離の惨状を目の当たりにすることがよくあり、そのたびにやり場のない悲しみと怒りがこみ上げてきます。「せめて〇〇でよかった」と思うことで自分なりに気持ちの整理をするしかないのですが、この十一面観音像についても「せめて良い状態で残っていてよかった」と思うほかありません。頭上にあった十一面が八面になっていますが、秘仏として大切にお祀りされてきたことを思うと、最小限のダメージではないでしょうか。

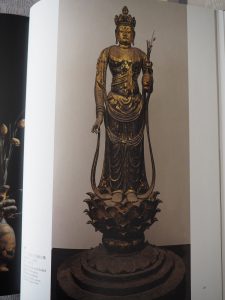

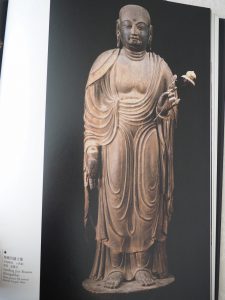

明治元年に出された神仏判然令により、大御輪寺でも諸仏をお祀りしておくことができなくなりました。当寺の住職廓道和上が聖林寺で学んだことがあったご縁により、十一面観音像ほか数体が聖林寺に預けられ、その後大御輪寺が廃寺になったため、諸仏はそのまま聖林寺でお祀りされ現在に至っています。そのときの覚え書きが残っています。それを見ると前立の十一面観音や地蔵菩薩像も含まれていたことがわかります。地蔵菩薩像はその後法隆寺に移され、現在も法隆寺でお祀りされていますが、これもまたたっぷりとしたお姿の地蔵菩薩像で見事、こちらも国宝に指定されています。写真は展覧会図録のものです。

明治十七年(一八八四)に文部省の命令で岡倉天心、フェノロサ、ビゲローにより古社寺調査が行われます。聖林寺もその対象で、十一面観像を一目見たフェノロサは’日本第一保存の像’と位置づけ、ビゲローと共に厨子を寄進しています。

それが今も本堂に残っています。厨子には車輪が付けられ、万が一火災が発生した際は、後方に引き出せるようになっているそうで、この像を失うことがあってはならないという強い思いが感じられます。現在は防火耐震に優れたお堂にお祀りされていますので、彼岸で安堵しているのではないでしょうか。

これまで滋賀県の渡岸寺や奈良県の室生寺、法華寺、京都府の観音寺などで優れた十一面観音像を拝観してきました。それぞれにすばらしい像で、中でも絶妙なバランスで造られたヴィーナス的な渡岸寺の十一面観音像には魅了されっぱなしですし、室生寺の思索に耽ったような小ぶりの十一面観音像も大好きな一体ですが、畏怖の感情を呼び起こしてくれる十一面観音像は聖林寺の像をおいて他にありません。やはりこの像には三輪山の神が宿っているのではないでしょうか。そう思うことで、自分の感情も整理できますし、次元の異なる美しさの根源も説明できるような気がします。

聖林寺を再訪したことで、久しぶりに御神体の三輪山に登拝してみたくなりました。