家原寺でお詣りを済ませた後、西に一キロ半ほどのところにある大鳥大社に向かいました。大鳥神社の鎮座地は堺市西区鳳北町。和泉海岸の松林跡に造られた浜寺公園から東に一キロ半ほどですから、古代なら今以上に海に近い感覚だったでしょう。『延喜式神名帳』によると和泉国大鳥郡の名神大社に列せられています。和泉国の式内社の中で唯一の大社、和泉国の一宮として長年にわたり皇室、武家などから篤く信仰されてきました。

かなり前になりますが、弥生時代中期の大規模環濠集落跡である池上・曽根遺跡(国指定史跡)を訪ねJR阪和線で北に戻る際、途中下車して大鳥神社に立ち寄ったことがあります。その日はちょうど花摘祭の日だったので、その様子を見ることができればと思ったのです。花摘祭は桜の散る時期に疫病が流行ったことから、花摘女たちが神様に摘んだ花をお供えし疫病や災いをなくすよう祈願するお祭で、平安時代から行われています。神社に到着した頃にはお祭はすでに終わっており、華やかな装束に身を包んだ花摘女やお稚児さんの行列を見ることはできませんでしたが、春の陽ざしに加え、お祭の余韻なのでしょう、いつもとは違うハレの雰囲気が境内を包み込んでいて、明るく力強い神社という印象が残りました。

今回お詣りに行ったのは二月の末。寒さの厳しい日でしたが、空は青く澄み渡り、陽ざしはどことなく春めいていました。

大鳥神社は日本武尊と大鳥連祖神の二柱をお祀りしています。古くから日本武尊の白鳥伝説を神社の創建由来としてきましたが、この辺りを拠点としていた大鳥連が祖神をお祀りしたのが当社の始まりと考えたほうがよさそうです。

白鳥伝説は記紀に記された有名な話ですが、神社では創建にからめ少し変化した内容で伝わっています。東夷を平定し帰路についた日本武尊は、急な病のため伊勢の能褒野で薨去されその地に葬られると、亡骸が白鳥となって飛び立ち、大和国の方に向かいました。後を追っていくと、白鳥は大和の琴弾原(現御所市)に降り立ってしばらく留まり、再び飛び立つと今度は河内国の古市(現羽曳野市)に降り立ちました。記紀ではここまでですが、神社ではその後白鳥はもう一度飛び立って河内国の大野里に留まったとし、そこに宮を建て日本武尊をお祀りしたのが大鳥神社の始まりとしています。いまも境内には豊かな社叢が拡がりますが、これは白鳥が舞い降りた際、一夜にして木々が生い茂ったことから千種の森と呼ばれます。そうした創建由来により、社殿に向かう途中の参道に、日本武尊の銅像が立っています。

日本武尊を御祭神としていることから、やがて武家からも篤く信仰され高い神階を保ってきました。たとえば平治元年(一一五九)には平清盛と重盛が熊野詣に向かう途中当社に立ち寄り、清盛が歌を詠んだことが知られます。明治に宮司を務めた富岡鉄斎の筆による清盛の歌碑が境内の一画に立っています。

木立の奥にあるにもかかわらずひときわ目を惹く歌碑。刻まれているのは以下の歌です。

かひこぞよかへりはてなば飛びかけり はぐくみたてよ大鳥の神

「蚕がかえって蛾になって飛びたてるように、我々も今から京に戻り武功を立てるのでどうか平氏一族を見守り育ててください大鳥の神よ」(神社HPより)が大意で、武神日本武尊への崇敬が伺えます。その後も織田信長や豊臣秀頼らが、所領を安堵したり社殿を再建したりと神社を篤く庇護しています。ところが、明治の近代社格制度のもと、官幣大社に列せられた際、官社祭神考証により御祭神が大鳥連祖神に変更されました。長年日本武尊を御祭神としてお祀りしてきた神社としては、その変更は受け入れがたく、何度か元に戻すよう要請したようです。そのたびに却下されてきましたが、昭和三十六年(一九六一)二柱を御祭神とすることが認められ、現在に至っています。

本来の御祭神と考えられる大鳥連祖神を当地にお祀りしたのは、初めにも触れたように一帯を本拠地としていた大鳥連と考えられています。大鳥連は平安初期に編纂された古代氏族名鑑『新撰姓氏録』の和泉国神別に天児屋根命の後裔と記されています。天児屋根命は中臣氏が祖神としている神様なので、大鳥連も中臣系列ということになります。あいにくそれ以上のことはわかりませんが、和泉国大鳥郡は東は泉北丘陵、南は高石市にまで拡がるようにかなり広範囲に及び、泉北丘陵には古墳時代から平安時代にかけての日本最大規模の須恵器窯があった場所でもありますから、そこを本拠とした大鳥連の勢力の大きさはおのずと想像できます。大鳥郡には大鳥大社以外にも、大鳥の名を冠する式内社が四社あります。大鳥北浜神社、大鳥美波比神社、大鳥井瀬神社、大鳥濱神社(大鳥羽衣濱神社)で、大鳥美波比神社は現在大鳥大社境内に遷っていますが、他はそれぞれ海岸線に近い場所に鎮座しています。まるで海からの侵入を監視しているように見えますが、それはともかく大鳥大社はこうした神社を統轄する中心的立場にあったようです。

高僧行基の生家は前回投稿した家原寺ですが、もちろんそこも大鳥郡で、当時の感覚からすれば家原寺と大鳥他大社は指呼の間にあります。和銅元年(七〇八)に建てられた神宮寺は大鳥山勧学院神鳳寺といい、行基開基と伝わります。明治の廃仏毀釈で廃寺となり、その跡地に大鳥美波比神社が境内社として遷されたようです。大鳥美波比神社については後ほど触れます。ちなみに行基の母親は蜂田氏の出で、蜂田氏もまた天児屋根命を祖神としています。天児屋根命を祖とする中臣系の勢力がこの辺り一帯を占めていたことが伺えます。

では境内へ。一の鳥居は旧熊野街道に面し、西向きに建てられています。

現在の社殿は南向きのため、参道が一直線ではなく幾度か折れています。二ノ鳥居の奥には檜皮葺切妻造の拝殿。

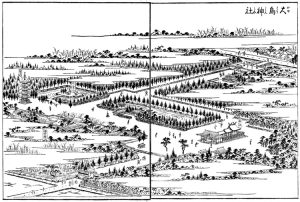

ちなみに、江戸時代の『和泉名所図会』巻二の大鳥神社を見ると、鳥居から参道が一直線に延び社殿に至っています。もし当時も鳥居が熊野街道に面した西向きだったとすると、社殿も西向きということになります。また上の図をよく見ると、社殿が割拝殿になっています。

大鳥神社は戦乱や落雷で幾度も焼失しており、現在の社殿は明治四十二年(一九〇九)に再建されたものです。そのため社殿配置もその際変更された可能性がありそうです。

拝殿奥が本殿です。本殿は中門と板塀に囲まれ屋根が一部のぞいているだけですが、出雲大社の大社造から発展した大鳥造と呼ばれる造りで、直線的で簡素な造りとのこと。

明治の再建とはいえ、簡素ながら風格が感じられるのは、大鳥神社のもつ歴史のためでしょうか。

境内の東に先ほど触れた境内社の大鳥美波比神社があります。

大鳥美波比神社は現在地より南の北王子村(現鳳南町)にありましたが、明治時代にこちらに遷されています。御祭神は天照大神。相殿には押別命(式内社押別神社がこちらに合祀されています)、菅原道真、国立常命、市杵嶋姫命がお祀りされています。ちなみに、天照大神が白鳥となって鉢ヶ峰(大鳥大社の南東約十四キロほどの丘陵地)に降臨したのが始まりという説もあるようです。

境内の北東に奥宮があります。日本武尊の御霊が白鳥となって舞い降りた地とされていますが、その途中の森にひときわ目立つ大きな楠が聳えていました。

根が盛り上がっていることから根上がりの大楠と呼ばれ、「値が上がる」「価値が上がる」「運気が上がる」として信仰されているご神木です。根元にはたくさんの小判が奉納されています。芽吹き小判といって社務所で授与されます。参拝者の皆様の思いがずしりと。

こちらが奥宮の鳥居です。

本殿裏手にあり、最近整備された新しいお宮ですが、影向石は古くからあるようで、『和泉名所図会』にも神石として記されています。

古の大鳥郷とそこを拠点にしていた大鳥連にもう少し近づくことができるよう、また堺など大阪南部に足を運んでみるつもりです。

境内の紅梅が満開でした。