一仕事の最後の追い込みに時間を割いているうちに秋は終わり、気がつけば師走も半ば、まぶしいほどに輝いていた銀杏並木や深紅に染まった山は色褪せ、木々に絡まった葛も枯葉を落とし始めています。周りの自然が冬の装いになっていくのを目にしながら、今年はゆっくり秋を楽しむ余裕のないまま冬を迎えてしまったなと思っているところですが、それでも数は少ないながら秋の思い出作りはできました。今回は季節を巻き戻し、木々が色付き始めた頃の室生寺を記憶の中から取り出してみようと思います。

室生寺があるのは奈良県北東部、三重県名張市との境に位置する宇陀市室生。周りは急峻な山に囲まれ、その間を縫うように室生川が蛇行しながら流れる山峡の地です。大阪の難波から近鉄の急行で室生口大野駅まで一時間ほど、途中桜井を過ぎると窓外の風景は山国のそれに変わり、電車がさらに東へ進むにつれ、どんどんと奥深い山懐に入っていきます。榛原で電車のドアが開くと、車内に流れ込んでくる空気までもが違ったものに感じられます。自宅を出てから二時間ほど電車に揺られ続け少々下降線を描いていた体調が、再び上昇に転じる瞬間です。その後室生大野口からバスに乗り、室生川の渓谷を見ながら、鬱蒼とした木立の中を通過するうち、心身の状態は最高潮に達し、バスを降りると途中の土産物屋に目もくれず、室生寺に吸い寄せられるように赤い太鼓橋を目指す…。そんな風にして、いつも室生寺にやってきます。

古社寺がなぜその場所にあるのかということは、創建当初はもとより、それ以前からのその土地の信仰にも関わることですが、そうした歴史を伝えるに十分な自然環境を今に残しているところは案外少ないもので、室生寺はその意味でも貴重な存在です。

室生寺の歴史は、室生の山と室生川の渓谷と切っても切り離せない関係にあるので、もう少し地理の話に触れておくと、桜井を過ぎたあたりで窓外の景色が山国のそれに変わると最初に書きましたが、その山の風景は今からおよそ千五百万年前の火山活動によってできたもので、室生火山群と呼ばれます。山々の多くは先端の尖った独特の形をしており、そうした変化に富んだ急峻な山々が作り出す風景は須弥山を思わせ、聖性を帯び神秘的な感じがします。そうした山の間を縫うように室生川が流れていますが、この川は宇陀川、名張川、伊賀川、木津川を経て最後は淀川に合流し大阪湾へ注いでいるように、淀川の水源の一つになっています。古代において水源が大変重要であったことは言を俟ちません。こうした神秘的な山に鎮まる神と、農耕ひいては人々の命を左右する水の神への信仰が、室生の地に芽生えたのは自然なことで、とりわけ室生では水神信仰が重要だったようです。

その後時代を経ていく中で、中国から龍神の信仰が伝わり、それが古来の水神と習合していきます。龍は蛇が神格化された架空の生き物ですが、川の淵や水辺の洞窟などに棲み雨を降らせる霊力を持つと信じられていました。そうした龍のことはすでに『日本書紀』にも現れています。信仰は一朝一夕に生まれるものではなく、少しずつ古来の信仰と外来の信仰が融合したり、融合の後に変化していったりといったさまざまな変遷を辿っていったはずですが、室生はその地形故に淵や洞窟が多くありましたので、龍神信仰が容易に根付きやすかったのでしょう。室生は、檉生、檉、牟漏、無漏、室など様々に表記されてきました。「むろ」は「みむろ」同様に、神々の鎮まる地のこと。地名からして神聖な場所であることがうかがえます。

室生の自然環境の下で根付き拡がった龍神信仰に起源を持つのが今回取り上げる室生寺です。

ですが室生寺はお寺です。龍神信仰とどう関わりがあるのかということで、それについてはもう少しお寺の草創期のことに紙面を割く必要がありそうですが、前置きが長くなりすぎてもいけませんので、いったんここで境内に目を向けてみることにします。

バスを降り、室生川に沿って二百メートルほど東に行くと、印象的な赤い太鼓橋が現れます。

太鼓橋の正面に見えるのが室生寺の表門で、その奥には本坊があり、室生寺の諸堂はこの奥の山中に点在しています。橋は寺域外にありますが、橋から聖域が始まっているという感じがします。現在参拝者は表門からではなく、橋を渡って右に参道を進んだ先にある仁王門から境内に入ることになります。ちなみに表門手前には「女人高野室生寺」と刻まれた新しい石柱が立っています。高野山金剛峯寺が女性の参詣を禁止していたのに対し、室生寺は女性に開かれていたことから、そのように呼ばれるようになったのですが、そのあたり室生寺の歴史にも関係することなので、後ほど改めて目を向けることにして、まずは境内へ。

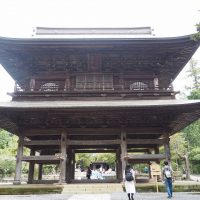

こちらが仁王門。元禄時代に火災で焼失して以来そのままでしたが、ようやく昭和四十年に再興されました。重層の檜皮葺。こちらの門前に立つ石柱には「女人高野 大本山室生寺」とあります。現在の室生寺が真言宗室生寺派大本山であることを伝えていますが、これもお寺の歴史に関わることなので、後ほどまとめて。

仁王門をくぐり池の先で左に折れると、自然石の石段が現れます。鎧を編み上げたように見えることから、鎧坂と呼ばれるこの石段は、室生寺が山寺であることを最初に強く印象づけてくれます。土門拳さんの写真でもよく知られるこの石段は、春は石楠花、秋は紅葉に彩られ、石段上に少しずつ金堂が見えてくると、足を留めてしばし見入ってしまいます。私が訪れたときはまだ紅葉には早かったのですが、それでも何度も立ち止まり、石段と周囲の自然、その奥に見える金堂の見事な調和を楽しむことができました。

こちらが鎧坂から見えていた金堂。国宝です。懸造り、寄せ棟造りで屋根は柿葺き。開け放された扉をのぞき込むと、須弥壇中央に釈迦如来立像(国宝)、その左(向かって右)に薬師如来立像と地蔵菩薩立像、右(向かって左)に文殊菩薩立像と十一面観音菩薩立像の五体の仏像が、その手前前方には十二神将立像がお祀りされているという、非常に密な空間の記憶が鮮明でしたが、最近仁王門前に宝物館が建てられ、そこに十一面観音と地蔵菩薩、十二神将の半分がそちらに移されていて、すっかり様変わりしていました。そもそも以前お祀りされていた五体の諸仏はほぼ同じ時期に造られたものとはいえ、大きさも様式も異なり、当初からここにまとめてお祀りするために造られたものではないので、私の記憶にある密な空間は必ずしも本来の姿ではないのですが、圧倒され息を飲んだ記憶は時間の経過とともに色あせるどころか引き締まって強くなるようで、現在のどこかすかすかした堂内の様子には、なかなかなじむことができませんでした。保存のためには仕方のないことなのですが…。ちなみに、中尊は現在釈迦如来立像となっていますが、この像は本来薬師如来像で、金堂と呼ばれているこの建物も、本来は薬師堂でした。室生寺というと、この金堂の諸仏やこの先にある五重塔といった美術の面で語られることが多く、創建由来より先に金堂や五重塔の話になることが多いようです。実際語らずにはいられない美しさを秘めているからですが、本来ここが薬師堂だったものが、金堂になったところにも、室生寺の少々複雑な歴史が絡んできます。それについても後ほど触れることにします。

金堂の西には弥勒堂。鎌倉時代のもので国の重要文化財に指定されています。内陣の厨子には弥勒菩薩立像がお祀りされています。現在は東を向いていますが、元は金堂同様に南向きでした。

そこからさらに石段を上ると、国宝の本堂。灌頂堂とも呼ばれます。本尊は如意院観音坐像ですが、拝観はできません。

本堂から続く長い石段の先には、国宝の五重塔。平成十年の台風で大打撃を受けた姿はいまだ記憶に新しいですが、あれから二十年以上が経ち古色を帯び始めています。屋外にある塔としては最小。小ぶりで優美な姿に魅せられます。

平坦な場所にあるお寺では伽藍全体をすぐに見渡すことができますが、室生山のわずかな平地を利用して伽藍が配されている室生寺では、石段を一つずつ上っていなかければ諸堂が目に入ってきません。山に分け入っていくにつれて次々に違った表情を見せてくれる、それが室生寺の魅力になっています。

五重塔からさらに四百段近い石段を上ると奥の院があるのですが、ここで再び創建の歴史に立ち戻ってみます。

室生寺の信仰の起源は、当地に古くから根付いていた水神信仰と龍神信仰にありますが、仏教が日本にもたらされると、いつしか仏教徒が山に入り山岳修行をするようになります。山には古くから山に棲む神に対してその土地独自の信仰がありましたので、それを排除することはできず、次第に神仏が接近していきます。そうした中、奈良時代末に当時皇太子だった桓武天皇(山部親王)の病を治すため、選ばれた五人の僧が室生の竜穴で延寿法を修したところ、病が癒えたことから、後に興福寺の僧の賢璟が桓武天皇の命で室生山寺を創建したということのようです。桓武天皇の即位は天応元年(七八一)なので、室生山寺の創建はそれから数年の間と考えられています。

賢璟は尾張国出身で幼くして出家、興福寺における法相の中心的な学匠ですが、祖先は渡来系の倭漢氏で、地理地層に関する深い造詣を受け継いでおり、尾張と奈良の間を往復する中で霊場としての室生を知っていた可能性もあるようです。当初は小さな山寺だったのでしょうが、室生の龍穴信仰の主である龍穴神に山寺の守護を祈願し、龍穴神は護法神として崇敬されることで、神仏は自然に融合していきました。

先ほど金堂のところで触れませんでしたが、金堂の向かって右、つまり東に、小さな祠があります。

これは室生寺の信仰の源である龍穴神の遙拝所で、ここから東に一キロほどの延長線上に龍穴神をお祀りする室生龍穴神社があります。

ちなみに開け放された遙拝所から奥をのぞくと、石段の先に朱塗りの社殿が見えます。これは天神社といって、元はここではなく鎧坂の途中にあったものが、後に現在地に遷されたということのようですから、龍穴神遙拝所と直接関係はなさそうですが、このように配されていると、遙拝所は朱色の天神社のためのものに思えてしまいます。時間の経過とともに室生寺と龍穴神との繋がりが薄れていってしまうようで心配になりますが、遙拝所横のご神木から垂れ下がっている勧請縄を見つけ、それは杞憂とわかりました。

この勧請縄は龍の形をしているので龍縄と呼ばれ、竜神の依り代として十月に行われる龍穴祭で掛けられるのだそうです。室生龍穴神社鳥居近くの室生川畔にももう一つあって一対をなしています。祭に歴史が残っている好例、是非龍穴祭を見てみたいものです。

話をお寺の創建に戻しますと、賢璟によって龍穴神を護法神として創建された室生山寺が寺としての形を整えるのは、弟子の修円の時代でした。修円も南都法相学を極め興福寺の第三代別当になり、最澄とも親しく天台密教に通じていたこともあって、修円の時代に室生山寺は山岳修行の霊場として確立されていきます。五重塔の東の奥まったところに、修円の廟があります。室生寺境内には賢璟の廟はありませんので、修円が実質的な創建者とされているのでしょう。ちなみに先ほど触れた弥勒堂は元は伝法院といい、修円が興福寺内に建てたもので、鎌倉時代に室生寺に移築されたそうです。

室生山寺は創建後しばらくの間、興福寺の別院として山岳修行の場とされてきましたが、平安時代中頃から山岳寺院が密教や修験道の霊場になっていったように、室生山寺も密教化が進み、いつしか寺名も室生山寺から室生寺になりました。

五重塔から五百段近い石段を上った先に奥の院がありますが、そこの御影堂にお祀りされているのは空海です。御影堂は鎌倉時代後期に建てられたもので、各地にある大師堂の中で最古だとか。鎌倉時代の後期といえば、興福寺の力が衰退しかけていた時代です。そうした時代の趨勢も、室生寺の真言密教化を加速させたのでしょう。

室生寺の山号は「宀一山」と書いて「べんいちさん」と読みますが、これは室のウ冠と、生の最終画の一を取ったもので、ウ冠は覆い隠す屋根、つまり山を表し、一は並ぶものなき優れたものを表しています。つまり、宀一とは、最も神聖で根源的な如意宝珠を包み隠している土地ということで、この二文字が表す世界は真言密教の曼荼羅的な壮大なものです。

このように、創建以来興福寺との繋がりを持ちつつ、真言密教の霊場として室生山の自然とともに宗教世界を築いていった室生寺ですが、次第に興福寺が室生寺を末寺として支配し続けていくことが難しくなっていきました。それを決定づけたのは、徳川綱吉から多大な信任を得ていた隆光僧正が、室生寺を興福寺末寺から分離して密教徒のために賜りたいと申し出たことでした。隆光は真言密教を学んだ僧で、綱吉と生母桂昌院はその祈祷を受け心酔したようです。

室生寺をめぐっては、それまでに興福寺と真言宗の間で対立があり訴訟にまで発展していました。先に金堂は元々薬師堂だったと書きましたが、薬師堂だったものを金堂に改変し、薬師如来だった本尊を釈迦如来とし、他所から諸仏を集めて五体をお祀りしたのは、劣勢だった興福寺でした。つまり改変後の五体の仏像は、春日大社の御祭神五神の本地仏に対応するもので、金堂の諸仏によって興福寺の支配を明らかにしようとしたのではないかということのようです。

が、結局江戸時代に室生寺は興福寺を切り離され、真言宗の寺として独立しました。

表門横に立つ石柱に「女人高野室生寺」と刻まれていますが、このように言われるようになったのは、真言宗の寺として独立した元禄年間の頃で、それによって室生寺自体も勢いを増していったようです。

長く複雑な室生寺の歴史は、伽藍や諸仏の美しさの陰で多くを語られることがありませんが、こうした変遷を辿ってきたお寺であると思うと、室生山に複雑に配された伽藍の佇まいにもより一層の愛着が湧いてきます。

次回は、室生寺の信仰と深い関わりのある室生龍穴神社へ。