早いもので月が改まり二月になりました。今年は二日が節分、三日が立春で、暦の上では春になりましたが、大寒波襲来でこの先しばらく厳しい寒さが続きそうです。大雪の被害が出ないといいのですが。

一月の下旬、ほんの数日ですが寒さの弛んだときがありました。ちょうどその頃、自身にとって大切な行事がありました。音楽に関することで、この数年可能な限りそこに力を注いできたこともあり、何とか良い形で終えたいと思っていました。結果として成功だったか失敗だったか、現時点では何とも言えません。まだ続きがありますし、そもそも音楽に正解はないからです。今言えるのは、これまで経験したことのない音を発見できたということで、音楽の奥深さをそれによって教えられました。同時に多くの課題も見つかりました。私などには到底太刀打ちできないものばかりですが、次元の異なる別世界の存在を垣間見ることができただけでも良い経験でした。とはいえ、知ってしまうと無理を承知でそこに近づきたくなります。シニア草野球のピッチャーがドラフト指名を目指すようなもので端から見たら滑稽以外何物でもないでしょう。身の丈を超えた挑戦であることは百も承知ですが、思い残すことなく一生を終えるためには、人がどう思おうとそんなことはおかまいなしです。理想の音をどこまで追究できるかわかりませんが、また続きの挑戦をということで、自身の音を振り返ったり、次のことを考えたりと音楽漬けの日々を送るうち、あっという間に一月が過ぎていきました。

何とか気持ちをリセットし日常に戻らなければ……そう思ったとき自然と足が向いたのが秋篠寺です。

秋篠寺は以前も何度か訪れたことがあります。目的は伎芸天にまみえるためでしたが、今回ほどこの像に気持ちが向かったことはありません。

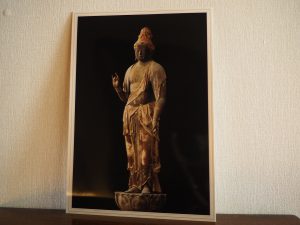

秋篠寺といえば伎芸天、伎芸天といえば秋篠寺というほど、この像は多くの人を魅了し続けています。秋篠寺の御本尊は薬師如来ですが、それ以上に伎芸天がこのお寺の代名詞になっているのは、しなやかで優美な肢体と瞑想に耽るような柔らかな表情が、まさに伎芸天という名にふさわしく、天上の音楽に包まれているような気持ちにさせられるからではないでしょうか。もともと伎芸天という尊名であったかどうかはわからないそうです。また頭部と体部は時代が異なり、頭部は奈良時代末の乾漆造、体部は鎌倉時代の寄木造です。かなり時代に開きがありますが、現在に至るまでの千年に近い時間が躯全体に熟成をもたらし、少しの違和感も感じさせない見事な統一感を醸しているように感じます。

伎芸天女はヒンドゥー教のシヴァ神(=大自在天)が天界の音楽や踊りを楽しんでいたとき、髪の生え際から忽然と生まれた天女で、容姿端麗、群を抜いて技芸に秀でていたとされます。学問、芸術の修得はもちろん、福徳円満をかなえる護法善神ですが、わからないことも多いようです。日本にある伎芸天はここ秋篠寺のものが唯一です。

秋篠寺は奈良時代後期光仁天皇の宝亀年間とされています。『続日本紀』に宝亀十一年(七八〇)光仁天皇が「秋篠寺に封百戸を施入」とあることから、創建はそれより少し前と考えられるようです。開山は法相宗の僧善珠と伝わるように創建当時は法相宗でしたが、平安時代に真言宗、明治時代には浄土宗と変遷を経て現在は宗派に属さない単立寺院です。

平安時代桓武天皇(光仁天皇の第一皇子)の延暦年間には七堂伽藍が整備されますが、保延元年(一一三五)に火災により講堂以外の堂宇を焼失、講堂を本堂に転用し、その後再建されました。

奈良時代創建当時の姿を伝えるものは伎芸天の頭部や伝帝釈天の頭部、伝救脱菩薩の頭部と限られたものになりますが、ほの暗い本堂に御本尊の薬師如来を中心に諸仏が並ぶ様は圧巻です。

早速境内へ。門は東と南にあります。本来は南が正門になりますが、現在は東が正面的な使われ方をしています。門をくぐり、白い砂利道を踏みしめながら歩いていくうち、そういえば木立の緑と苔が美しいお寺だったなと、忘れかけていた境内の記憶が少しずつ甦ってきます。

突き当たりを折れると「大元帥尊像 御出影霊泉 不浄之輩禁跡」と刻まれた石標が立ち、奥に閉ざされた門戸が見えます。ここは香水閣といって真言密教との関わりを伝える場所です。

門の奥に井戸があり、そこから霊泉が湧いているのですが、それについて次のような話が伝わっています。

小栗栖常暁という平安時代の僧が秋篠寺の御本尊に帰依し参籠した際、香水閣から湧き出る水に大元帥明王を感得、その後唐に渡り国家鎮護の大元帥法を修得し日本に請来したとのことで、宮中で毎年正月八日に大元帥法が修されるにあたりここの霊水が祈祷に用いられてきたそうです。大元帥明王は密教における明王で、その名の通りすべての明王の総帥とされます。

苔の間を縫うように砂利道を進みます。苔に覆われた↓この辺りにかつて金堂があったようです。礎石らしき石もちらほらと。

受付で拝観料を払い塀で囲われた境内に進むと、空の広い空間が拡がっていました。

こちらが本堂。鎌倉時代の再建で、国宝に指定されています。間口五軒、奥行四間。なだらかな線を描く屋根ときりりと引き締める柱や梁が天平の雰囲気を醸しています。御本尊や伎芸天はこちらにお祀りされています。入り口と格子窓から漏れ入るかすかな光のみで堂内は薄暗く、足下は床張りでなく土間になっています。土間のせいか、堂内は素朴で簡素、祀られている御仏たちとの距離が近く感じられます。横長の須弥壇中央に御本尊の薬師如来と脇侍の日光・月光菩薩、その両側を十二神将が御本尊を守るように置かれています。さらにその外側には不動明王と地蔵菩薩、左右の一番両端に伝帝釈天と件の伎芸天がお祀りされています。帝釈天は向かって右、伎芸天は左です。お寺の仏像として見ると、伎芸天は中心的存在ではありませんが、やはりそちらに目がいってしまいます。像高が二メートルを超えるということもそうですが、やはり存在感は群を抜いています。難を逃れたという頭部の痛みが少なく、近づいて見上げると、音楽に身を委ねているときのような、ゆったりとした中にも集中した表情が見て取れます。前から横から、誰もいない堂内で静かに伎芸天を拝した後、芸能成就のお守りをいただいて本堂を後にしました。

本堂の左手前の南西に立派なお堂があります。大元堂といって、先ほど霊泉のところで触れた大元帥明王をお祀りするお堂です。

ご開帳は毎年六月六日のみ。このようなお姿をされているようで、不動明王に匹敵する威力をお持ちというのも納得できます。伎芸天の優美さとは対照的ですが、この二像があることで秋篠寺の印象が深まるような気がします。

秋篠寺があるのは平城京の北西、佐紀盾列古墳群と呼ばれる大型前方後円墳が点在する一帯に近い秋篠町です。平城京の西側を南北に流れる秋篠川は、此岸と彼岸、俗と聖の境界とも捉えられたようで、川の西側には秋篠寺のほか西大寺、唐招提寺、薬師寺などがあります。佐紀盾列古墳群の古墳はたとえば垂仁天皇の皇后日葉酢媛命の佐紀稜山古墳や成務天皇の佐紀石塚山古墳、仁徳天皇皇后磐之媛命のものと治定されているヒシアゲ古墳などで、四世紀から五世紀頃の初期ヤマト政権の王墓と言われます。そうした古墳の造営や葬送に関わったのが土師氏とされていますが、土師氏は奈良時代の末に改名を申請し、居住地の地名にちなみ秋篠氏や菅原氏、大枝氏に分かれていきました。秋篠寺の創建や運営には秋篠氏も関わったという説もあります。確かなことはわかりませんが、秋篠氏の氏寺だった可能性にいま思いを寄せています。

境内で小さな春を見つけました。