石薬師を南北に走る旧東海道が、国道一号線を跨いだ先に、広重の描く石薬師宿にも描かれた石薬師寺があります。

石薬師寺という名は、江戸時代になって石薬師宿が設けられてから改められた名で、当初は西福寺瑠璃光院と呼ばれていました。

創建は神亀三年(七二六)。白山を開いたことで知られる修験道の僧泰澄が当地を訪れた際、地鳴りがして大地から光を放つ巨岩が出現したことから、これは薬師如来が民を救うために現れたのだと感じ、堂宇を建てたことに始まると伝わります。

その後弘仁三年(八一二)、弘法大師空海が自らの爪で石に薬師如来を彫ってお祀りしたところ、ますます霊験あらたかになり、近隣の人はもちろん遠方からも参拝者が訪れるようになりました。その評判は嵯峨天皇の耳にも届き、鎮護国家を祈願する勅願所となり広大な寺域に多くの塔頭を持つ寺として大いに栄えました。

天正三年(一五七五)織田信長による兵火で諸堂は灰燼に帰しますが、幸いご本尊は難を逃れ、慶長六年(一六〇一)神戸城主・一柳直盛によって諸堂が再建され、現在に至っています。

ちなみにご本尊は通常秘仏ですが、毎年十二月二十日のおすす払いの際ご開帳になります。

石薬師寺の南東百二十メートルほどのところに、石薬師の蒲桜と呼ばれる桜があります。あいにく私が行ったときは花の時期ではありませんでしたが、これは平安時代末の寿永年間(一一八二~一一八四)、蒲冠者と呼ばれた源範頼(源頼朝の異母弟、源義経の異母兄)が平家追討で西へ向かう途中、石薬師寺に戦勝を祈願し、武運を占うために「我が願い叶いなば、汝地に生きよ」と鞭にしていた桜の枝を地面に逆さに挿したところ、生長したと伝わる伝説の桜です。

ここからも石薬師寺が信仰を集めていた様子が垣間見えます。

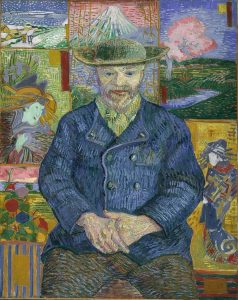

余談ですが、ゴッホの「タンギー爺さん」の背後にこの蒲桜が描かれています。

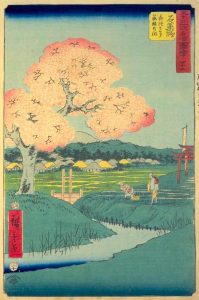

左上が広重の「五十三次名所図会 四十五 石薬師 義経さくら範頼の祠」。「竪絵東海道」とも言われるシリーズの一枚で、右上のゴッホの絵にこの浮世絵が描かれているのがおわかりいただけるかと思います。東海道の石薬師がゴッホの絵を通じて世界中の人の眼に触れるというのは、東海道を歩いた旅人の一人としてとても嬉しいことです。

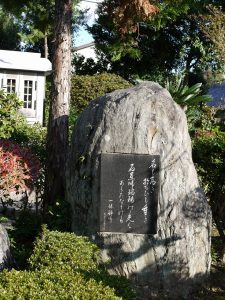

西行や芭蕉、一休禅師らも石薬師寺を歌に詠んでおり、境内には歌碑が点在しています。下は一休禅師の歌。

名も高き誓いも重き 石薬師瑠璃の光はあらたなりけり 一休

広重の絵にあるように、もともとは裏山が聳え、鬱蒼としていたのでしょうが、いまはその山も削られすぐ真下を国道一号線が通っています。とはいえ、泰澄以来多くの人たちが信仰を寄せた寺らしく、歴史の厚みが感じられ、心が鎮まっていきます。

東海道を歩かなければ知り得なかった古刹でした。